保証金のネット入金、メールでのやり取りができるので競売よりも非常に楽、ただし立退きは要注意

公売不動産は官公庁が実施するオークション形式の不動産のことです。

一方、競売は裁判所が主催します。

それぞれ、実施する母体により特徴があります。

| 実施主体 | 資料の充実度 | 手続き | 物件数 | お得度 | 難易度 |

| 裁判所 | ◎ 3点セット | × アナログ | ◎ 数も種類も豊富 | × 高騰気味 | ◎ 初心者向け |

| 地方自治体 滞納整理機構 | × 写真のみの場合も | ◎ デジタル | △ 種類は豊富 | ◎ 差し押さえ物件 | × 上級者向け |

| 国税庁 | △ 公的資料+写真 | × アナログ | △ 種類は豊富 | ◎ 差し押さえ物件 | △ 中級者向け |

| 財務省 | △ 物件調書+写真 | × アナログ | × 数も種類も少ない | △ 引き払い物件 | △ 中級者向け |

本記事では、公売の手続きについて詳しく解説します。

※本記事では簡略化のために地方自治体と滞納整理機構を「地方」、国税庁と財務省を「国」と称します。

競売と公売のそれぞれの解説は以下の記事をご覧ください。

物件情報はWebから入手可能

まずは公売不動産の情報について入手する必要があります。

・公売は自治体、国が主催するオークション

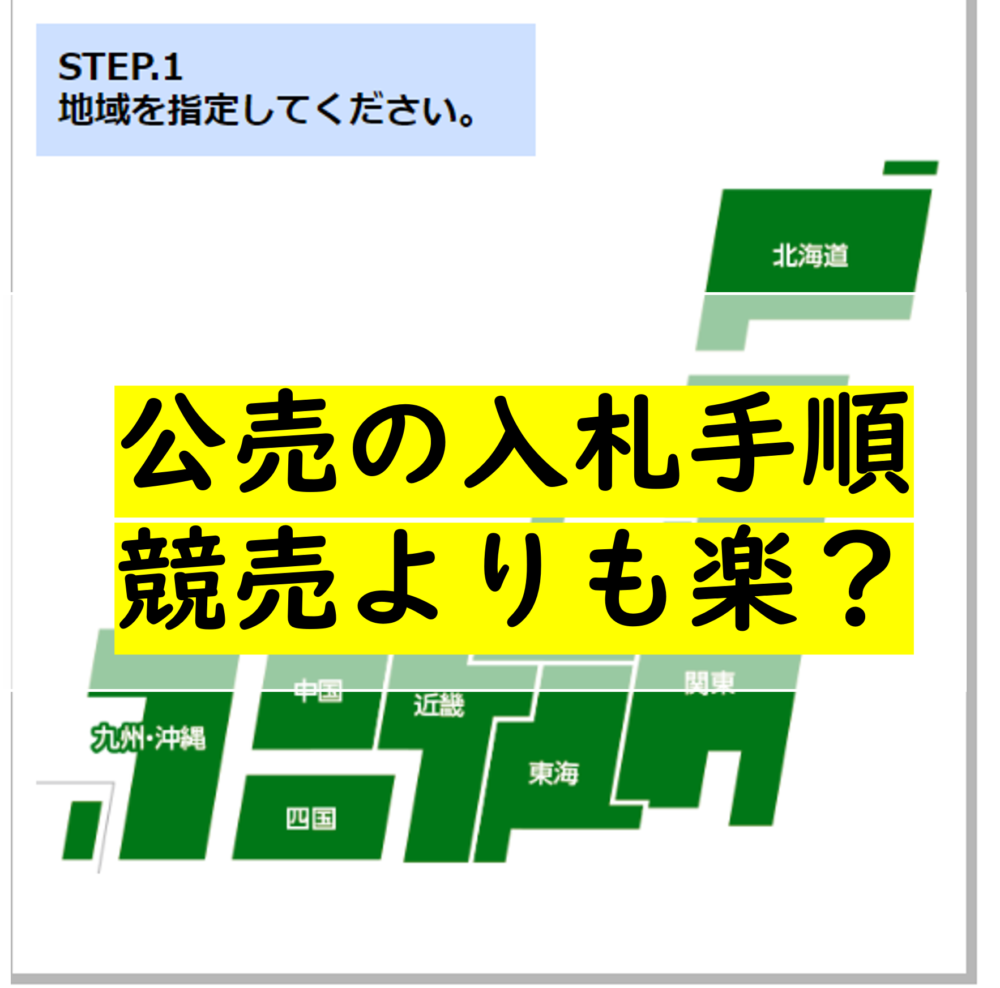

・地方→KSI(官公庁オークション)

・国→国税庁の公売情報、財務省の国有財産売却情報

地方か国かによって情報の入手先が異なります。

官公庁オークションはかつてYahooオークションの1カテゴリとして行われていましたが、2021年7月よりKSIにサービスが移行しました。

KSIでは不動産だけでなく、車や楽器など様々なアイテムが出品されています。

不動産で絞り込むと、各自治体の出品不動産が一覧で表示されますので、ターゲットのエリアや物件カテゴリでさらに絞り込むと見つけやすいです。

気になるタイトルの不動産が見つかったら、クリックして個別ページに飛びます。

個別ページでは、物件の写真、公売スケジュール、不動産の現況、法令上の制限などが記載されています。

どれも重要な情報ですが、初めての場合はどこに注目していいかわからないかもしれません。

権利関係(持分割合、私道)、占有者の状況、法令上の制限(再建築の可否)は最低限抑えておきましょう。

一方、国の方は独自の物件掲載ページから情報を取得します。

まずは国税庁の差し押さえ物件から。

写真は不動産の外観と公図などの所在地が載ってます。

続いて、財務省の引き払い財産を見ていきます。

地方ごとにまとまっているので、気になる地方のページから「現在公示中の一般競争入札物件」から詳細ページに飛びます。

詳細ページでは表で詳細が掲載されており、ページ下部の「建物写真」から各物件内部の写真が閲覧できます。

国税庁の公売不動産は差し押さえ物件なので、まだ所有者の持ち物なわけで、勝手に内部の写真を撮ることはできず、外観や登記簿情報しか情報がありません。

一方、国有財産は自治体の持ち物なので、内部の写真や詳しい現況がわかるわけですね。

入札書類は基本的にWebで入手

地方の公売不動産はKSIの物件詳細ページにリンクがある場合は、その自治体のリンク先から入手します

もしKSIにリンクがない場合は、仮申し込みの後に送られてくるメールにリンクや案内があります。

こんな感じで具体的な指示が来ますので、しっかり読んで従えば問題ありません。

地方の場合は、KSIで仮申し込みをした後に本申し込みの手続きになります。

入札申し込みで厄介なのは、自治体ごとに本申し込みの手続きが異なることです。

KSI上で申し込みボタンを押して、申込者情報やクレジットカード情報を入力しても、まだ仮申し込みが済んだだけです。

入札できるようになるには別途、本申し込みが必要です。

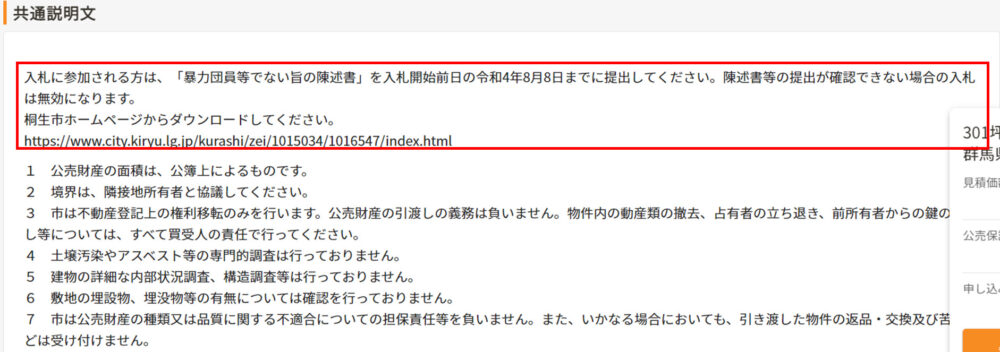

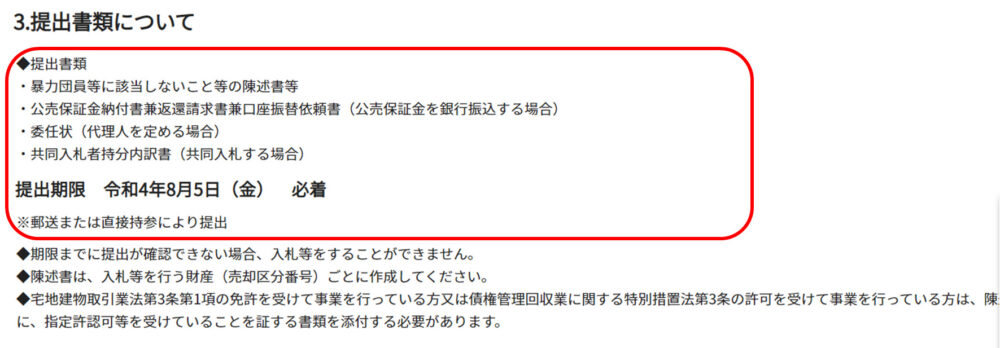

本申し込みに必要な書類は物件情報ページ下部に書かれています。

さらに厄介なことに、これら書類は各自治体のホームページ上からダウンロードする必要があり、KSIのサイトから移行して探さなければいけません(このシステム何とかしてほしい)。

提出書類がわからない場合は、物件ページ下部にある問い合わせメールアドレスから各自治体に問い合わせるのが確実です。

Webからの作業と書類の作業が混じったような入札申し込みの手続きをしなきゃいけないのがKSIの大変さです。

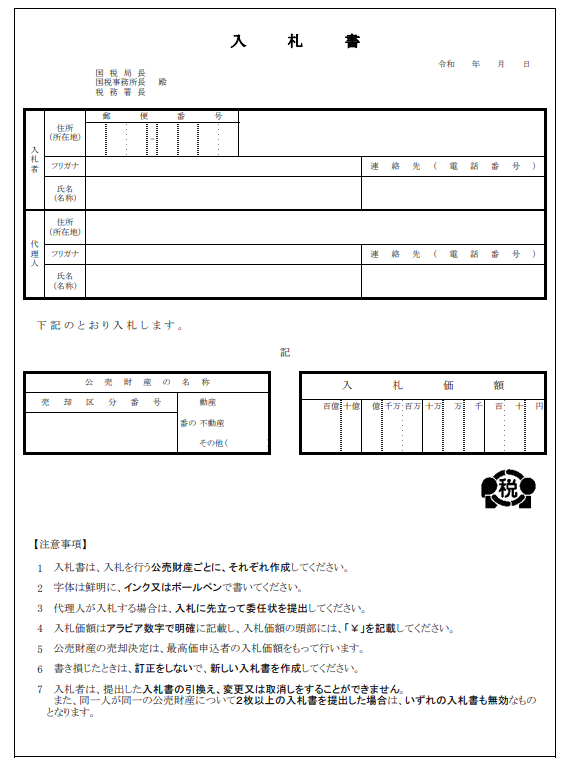

一方、国税庁の公売物件は個別の物件ページの下部にpdfのリンクがありますので、そこからダウンロード、印刷をします。

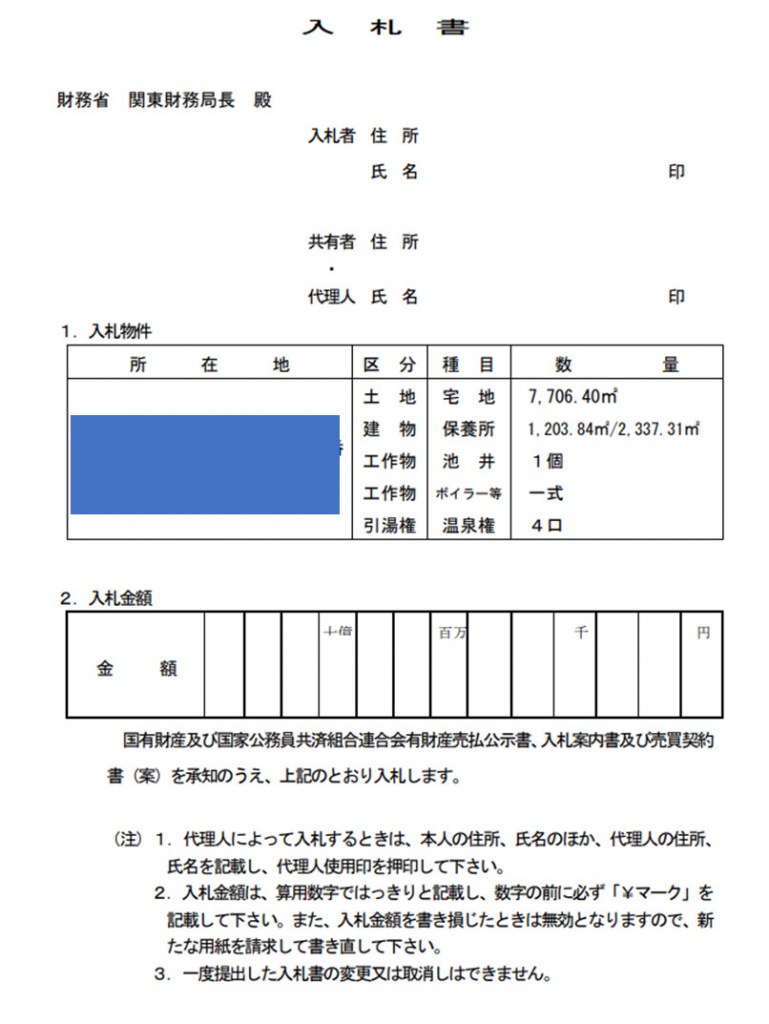

財務省の国有財産は入札案内書及び入札要領のリンクからpdfで取得することができます。

自治体によって細かい違いがありますので、抜け漏れがないようにチェックしながら作業を進めましょう。

入札保証金は国は振込、地方はクレカやネット振込にも対応

入札保証金は物件ごとに設定されている金額です(多くは見積額の1-2割、明記されていない場合は1割以上)。

競売の場合は銀行窓口で振り込む必要がありますが、公売の場合はもう少し便利です。

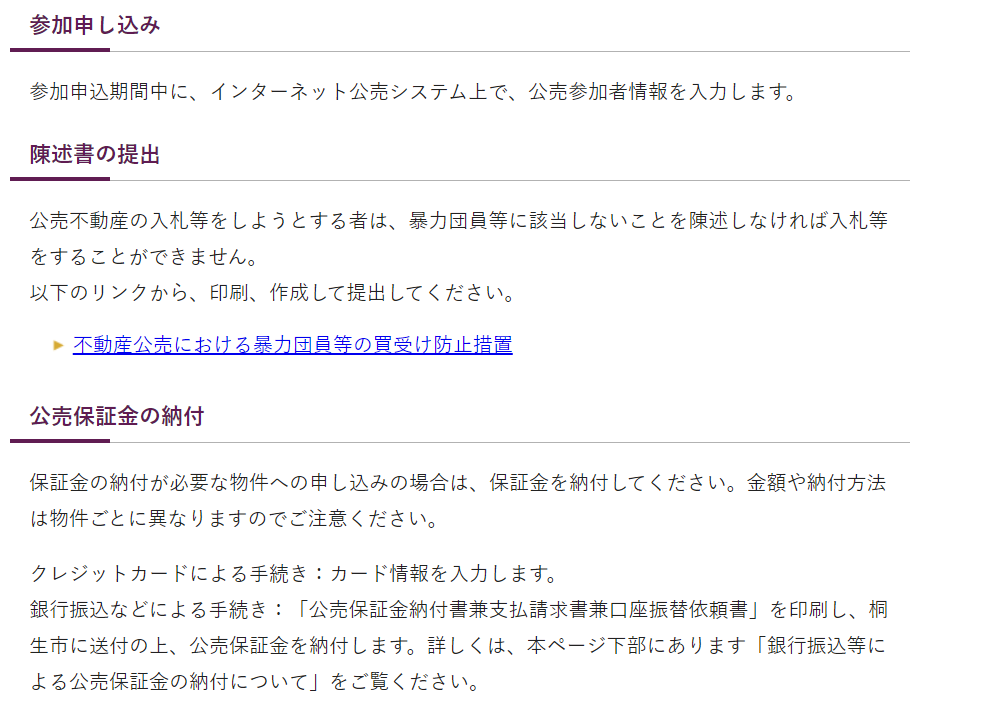

下の画像で書かれているように、地方の公売では保証金の納付がクレジットカードで行える場合があります。

保証金は、落札した場合にクレジットカードから引き落とされ、さらに残代金は銀行振込で支払うことになります。

したがって、入札申し込みの段階ではクレジットカード情報を入力するだけで、実際に保証金を用意する必要はありません。

国の公売については、事前の入札保証金(見積価格の1割以上)の振り込みが必要ですので、現金の用意が必要です。

pdfで案内がありますので、しっかり読み込んで期日に間に合うように保証金を振り込みましょう。

入札は地方はWEBから、国は郵送で行う

地方はKSIの入札ボタンから自分の入札したい価格を入れます。

不動産の場合は一回だけしか入札できませんので、慎重に入札価格を決めましょう。

不動産投資の成否は入札価格(取得価格)がすべてですので、入札価格は吟味する必要があります。

入札価格の決め方については↓の記事をご覧ください。

国の公売物件の場合は基本的に郵送で入札書類を提出します。

入札書はpdfファイルでダウンロードできます。

国有財産の入札書は「現在公示中の一般競争入札物件(売却)」のページから「入札案内書及び入札要領」のpdfを取得できます。

いずれも、印刷・記入をして住民票や陳述書と合わせて期日に郵送すればOKです。

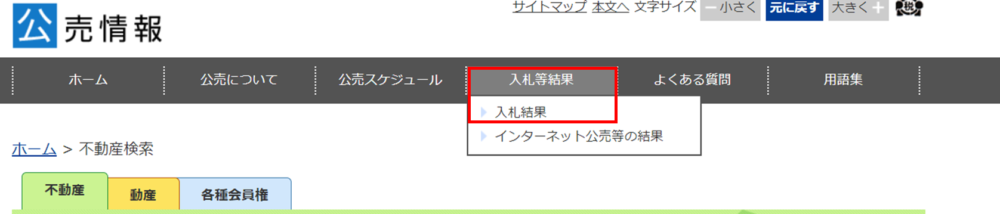

入札結果は地方はWeb、国は電話

入札期日のおよそ1週間後に開札が行われます。

開札結果はKSI上で確認することができます。

国有財産の場合は、「一般競争入札に係る物件情報」の「入札結果は「一般競争入札(売却)の開札結果及び契約状況」をご覧ください。」から改札結果を閲覧できます。

国税の公売の場合はトップメニューの「入札結果」から閲覧可能です。

しかし、これらの情報は開札期日の当日には更新されず、早くても翌日まで待つ必要があります。

いち早く改札結果を知りたい場合は、管轄に電話で問い合わせる方法があります。

電話口で入札者氏名と区分番号を伝えれば教えてもらえます。

落札後の流れは各主体で異なる

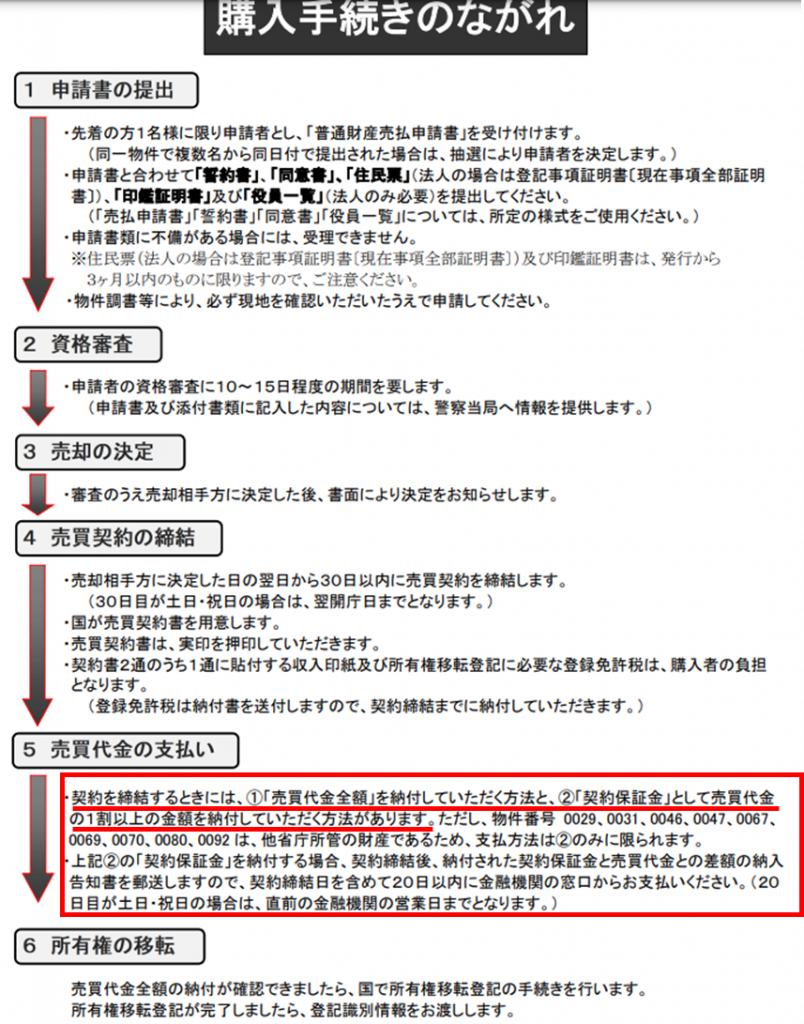

落札後は、基本的に以下のような流れになります。

残代金納付→売却決定→登録免許税納付→所有権移転→物件の使用収益開始

こうした案内は、開催主体から落札者に直接連絡が来ます。

よく読んで、期日に余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

残代金の納付は基本的に振込になります。

残代金の納付が期日までに行われ、反社会的勢力でないことの確認(これは警察が勝手に調べてくれます)が済むと、売却許可決定がおります。

その後、所有権移転の登記手続きに必要な登録免許税を収入印紙で納付すると、所有権移転が行われます。

これで、落札者は晴れて物件所有者になるわけです。

いずれも強制執行はすぐにはできないので要注意

さて、最後の難関は不動産の使用収益です。

占有者がいる場合、この占有者を立ち退かせない限りは不動産を自由に使うことはできません。

交渉で自主的に立ち退いてくれればよいのですが、拒否された場合には強制執行に頼ることになります。

※強制執行は裁判所の執行官が物理的に占有者と動産を排除すること

競売の場合は、落札して所有権が移ったら、占有者は自分の物件を不法占有しているとみなされ、簡易的な手続きで強制執行ができます。

一方で、公売の場合には裁判所が関与していないため、強制執行をするには、まず裁判で勝訴判決を取る必要があります。

起訴→裁判→勝訴→強制執行という煩雑な手続きになるため、公売では強制執行することなく交渉で立ち退きをお願いするのが賢明でしょう。

占有者はおらず、動産だけが残置されているような場合でも、動産の所有権は前の持ち主にあるため、勝手に処分してはいけません。

所有権を放棄する旨の覚書きが交わせればそれが一番スムーズですが、もし連絡が付かないといった場合には動産の撤去のために強制執行が必要になります。

まとめ

・地方はKSIから仮申し込みと入札ができる

・国は紙によるやり取りが基本

公売では、管轄する主体により手続きの方法が微妙に異なります。

いずれにせよ、詳細は必ず記載されているため、期日と金額を間違えないよう慎重に手続きを進めましょう。

慣れたからと言って確認をおろそかにするとどこかで間違いを起こします。

私の失敗談は↓の記事からご覧ください。

コメント