・業として刈払いを行うために必要

・費用は1万円~1万5千円

・実践的な技能としては全然足りない

刈払機取扱作業者とは

「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を受けた人のことを指します。

安全衛生教育とは特別教育に準ずる教育のことで、技能講習とはまた別の位置づけになります。

特別教育、技能講習はともに作業に危険を伴ったり特別な技能が必要な業務をする際に受けなければいけない講習のことです。免許とは異なります。

刈払機は刃物を高速回転させて草木を刈る機械で、死亡事故やケガが現実に発生しています。

取扱を誤ると非常に危険なわけですので、安全衛生教育を受講して正しい取り扱い方法を身につけよう!とされているわけです。

職場の安全と衛生を向上させることを目的とした労働安全衛生法という法律の中で「事業者は労働者に対して安全・衛生を確保するために必要な教育をさせなければならない」という条項があります(第59条)。

労働者に刈払機を扱わせる際、危険を伴うにもかかわらず安全衛生教育を行わずに作業させることは、上に書いた法に反してしまうわけですね。

安全衛生教育を受けた記録は事業所や安全衛生団体が保管し、この教育を受けたと証明できる人が業務を請け負うことができるのです。

草刈りを依頼する側の立場としても、安全に作業できるかわからない人に発注したくないですよね。

もし依頼して、作業者だけでなく周囲にけがを負わせてしまったりしたら依頼した側の責任も問われかねません。

安全に作業できますよという証として、安全衛生教育を受けたかどうかが一つの判断基準になるわけです。

実際に行政の依頼する刈払作業には「刈払機取扱作業者」しか従事できません。

シルバー人材センターで受注者として登録しようとしても「刈払機取扱作業者」でないと登録できないです。

その他民間の業務でも基本的に「刈払機取扱作業者」しか参加することはできないと考えた方が良いでしょう。

取らなくても良い場合

基本的に、上記の安全衛生教育を定めた法律である労働安全衛生法は事業者を対象としています。

そのため、個人で自分の庭の草刈りのために刈払機を使うのに安全衛生教育を受けている必要はありません。

事業者が行わせているわけではないからです。

同様に農家の方が田畑のメンテナンスのために刈払機を使う場合には安全衛生教育を受けている必要はありません。

ただし、万が一刈払機の使用中にケガをしてしまい、保険金を請求しようとする場合には注意が必要です。

保険会社によっては安全衛生教育を受けていないために生じた事故として過失があると判断され、保険金が支払われない場合があるためです。

また、安全衛生教育では正しい刈払機の使い方や作業の取り組み方、振動予防の考え方など、業務であるかどうかにかかわらず知っておいた方が良いことを体系立てて教えてくれますので、個人で使用する場合にも受けておいた方が良いでしょう。

・事業者が労働者に対して行う教育

・安全衛生教育を受けていないと仕事を請け負えない

・個人で刈払いを行う場合には不要(ただし受けるメリットはある)

講習を受けて

私も刈払いを行う機会が今後あるため、安全衛生教育を受けてきました。

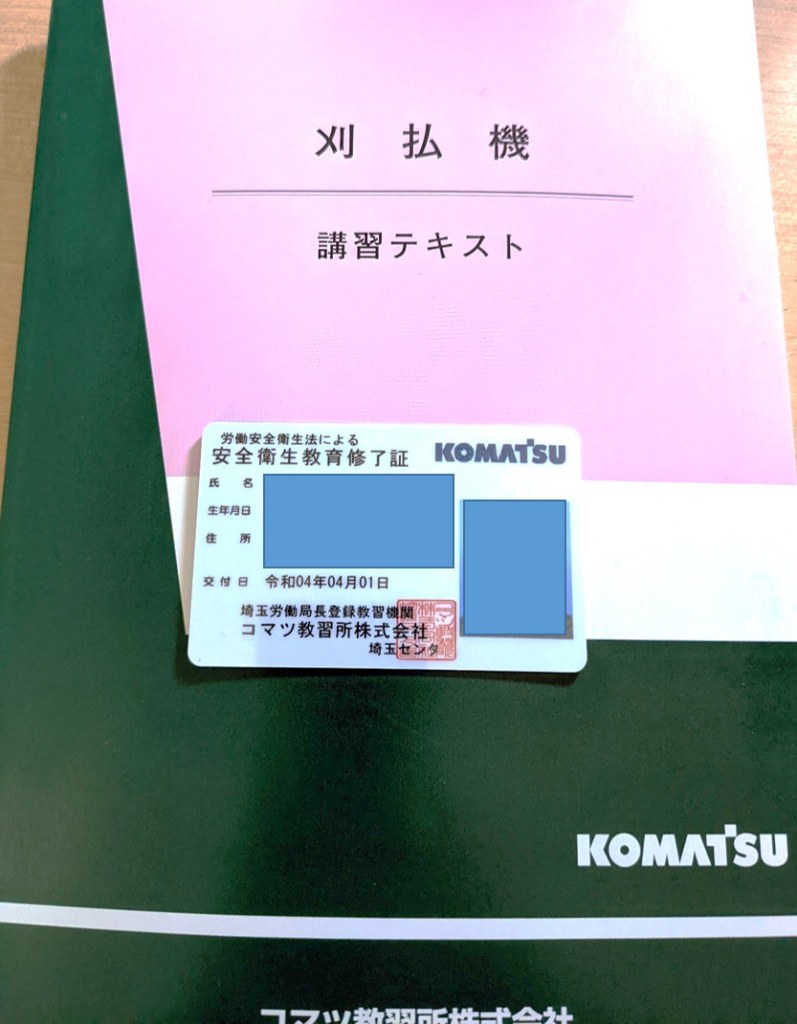

私が受けたのはコマツの安全衛生教育です。

安全衛生教育は事業者や安全衛生団体等が行うことができますが、各社がこの安全衛生団体等として指定されており、定期的に講習を行っています。

住んでいる地域で安全衛生教育を実施している会社で申し込みをすれば受けられます。

コマツの刈払機取扱作業者の安全衛生教育の費用は税込1万4千円(テキスト、写真代含む)でした。

受講費用は受講場所によって異なりますが、基本的に1万円~1万5千円程度です。

かかる時間は1日、朝8時40分から17時過ぎまでです。

どうしてこんなに時間がかかるのかというと、受講カリキュラムが定められているためです。

学科教育(刈払機、振動予防、関係法令の知識)が5時間、実技教育が1時間で合計6時間のカリキュラムがあり、休憩時間を合わせると丸一日必要になるのです。

学科教育では教室で講義を受け、実技教育では広い場所で実際に刈払機を操作します。

学科教育は配布される講習テキストに沿って行われ、途中で映像資料を見たりして、最後に○×の筆記試験があります(合否などは特になく理解度の確認のようなものです)。

テキストにはない、講師の方の豆知識として面白かったのは以下。

・エンジンを始動する際は中腰が良い(テキストでは膝立ち)

・エンジンを止めた後、刈刃を素早く止めるには刈った草に押し付けるとよい

・刈払機を地面に置くとき、軸の下に枕を置くと不安定になるので、枕は不要

・刈払機を車で運ぶときは燃料キャップを上にする

・今は刈刃の目立てはほとんど行わない

・古い燃料を使ったり、エンジンを急に止めるとプラグという部品にオイルが付着して始動しづらくなる。その場合はプラグを火であぶってオイルを飛ばすとよい。

・燃料を空っぽにする際は燃料を抜いた後にエンジンを始動ししばらく置いておく。

・コンクリのふちから生える草を刈る際は、目がすべて潰れている刃を使うとよい(際専用の刈刃もある)

現場で身について知恵のお話は面白かったです。

実技教育では場所を変えて、燃料をふかして始動する方法と足さばきを一人ずつ教わります。

1時間という時間の中ではじっくり教えることができないのでしょう。一人2,3分で終わります。

私が受けたときは、19人が受講し、ほとんどが経験者でした。

未経験者のみ燃料をふかして始動する方法を体験し、後は足さばきだけ教えるということで、そのほかの技術は現場で学んでくれということでした。

時間と安全リスクの関係上、実技講習でがっつり教えるというのは難しいことはわかりますが、安全衛生教育と名乗っておきながら肝心な部分は自分で学んでくれ、という方式なのはいかがなものかと思います。

受講者の中には何も学ぶことはないといわんばかりの態度の人もいましたし、若干茶番めいた雰囲気もあります。

あくまで最低限の知識を身につけるための入門ということで、実際の技能やリスクヘッジに方法は個人の経験に左右されるという捉え方が良いでしょう。

講師の方もテキストと異なる意見の部分もありましたし、、、

実技教育を終えると終了証が配布されます。

修了証はなくさないように家で保管しておきましょう。

講習を受けた会社が倒産してしまうと再発行できないそうです。

とはいえ、これで刈払機を堂々と使えるようになりました。

今後、草刈りのシーズンですのでDIYでも仕事でも使っていきたいと思います。

コメント