結論:国交省の雛形をアレンジ・注意点を守れば個人間でも定期借家契約ができる!

定期借家契約導入のきっかけ

現在戸建てを2棟所有しておりますが、2号戸建ては不動産業者さんを通さずに直接契約をしています。

いわゆる自主管理ですが、自主管理の場合でも客付けは業者さんにお願いし、その業者さんが賃貸借契約を行うのが一般的出はないでしょうか。

今回の場合は契約業務すら大家自ら行うもので、しかも公売により取得した物件の元所有者を引き続き賃貸で住まわせる形になります。

そこで滞納や立退きによる不利益を未然に防ぐために定期借家契約で賃貸借契約を結びました。

今回は、不動産業界でもマイナーな定期借家契約の流れを書いていきます。

定期借家契約とは?

定期借家契約とは、期間の定めがあり、更新のない賃貸借契約です。

「普通の賃貸借契約(普通借家契約)も期間定めてるじゃん」

と思われるかもしれませんが、解約の合意がない限りは同じ契約条件で更新がなされます。

つまり、当然には普通借家契約は終わらないということになります。

普通借家契約の何が問題かというと、「賃借人(入居者)の保護が手厚く、賃貸人(大家)が不利になることがある」という点です。

具体的なデメリットとして以下が挙げられます。

・家賃滞納やトラブルが発生しても契約を打ち切ることができない

・立退きには正当事由が必要だが、並大抵の事情でなければ正当事由と認められない

・その場合立退料を支払って正当事由を補完した形で出て行ってもらうことになる

・立ち退かせるためには交渉や裁判等時間とコストが多大にかかる

逆に普通借家契約のメリットは以下。

・契約業務が相対的に楽

・業者さんのスタンダードであるため断られることがない

通常、大家さんにとっての普通借家契約は貸した後どうなるかわからないままに何年間も家を貸すという、ある意味で入居者ガチャとなります。

良質な入居者さんであれば手間が少ない分普通借家契約で全く問題ありませんが、

悪質な入居者さんの場合、なかなか退去させることができず、督促や近隣トラブルの対応に追われることになります。

費用対効果の高い不動産賃貸業において回避したいトラブルの筆頭である不良入居者の対応ですが、定期借家契約であればこのリスクを低減させることができます。

定期借家契約のメリットは以下。

・契約期間終了後は無条件で立退く必要がある

・契約期間終了後、合意があれば新たな契約を再契約という形で結べる

逆にデメリットは以下。

・定期借家契約を扱いたがる不動産業者さんが少ない

・契約に際しての説明方法等が煩雑で、方法を間違えると定期借家契約が成立しない

・マイナー故に情報が少ない

まずメリットの一点目ですが、これに尽きます。

つまり、裁判や立退料の請求のリスクなく不良入居者を退去させることができるのです。

契約が終了するわけなので、当然に家を原状復帰して明け渡す義務があり、それを了承のうえで契約しているため、賃借人を保護する理由がないのです。

また、契約が終了するのなら良質な入居者も出ていくのでは?と思ってしまいますが、賃借人と大家が合意していればまた契約を結べますので、普通借家契約の更新時と同じ感覚で入居し続けてもらうことが可能です。

つまり、入居者と大家の関係がイーブンであり、状況に応じて契約を見直す、入居者を入れ替えるといったことができるのです。

これほど、大家さんにとって有益な定期借家契約ですが、マイナーなのはなぜか。

それは、不動産業者さんが取り扱いたがらないからです。

不動産業者さんが取り扱いたがらない→大家に定期借家契約が広まらない&定期借家契約を提案しても断られる→普通借家契約がスタンダードになる→定期借家契約のノウハウがなくなる→ますます不動産業者さんが取り扱いたがらない・・・

この悪循環により、結果的に普通借家契約が95%以上となっている現状があります。

しかし、上述したように大家の立場からすると定期借家契約は非常に強力な防衛策になりうるのです。

数は少ないですが、定期借家契約を結んでくれる不動産業者さんを探しだす価値はあるでしょう。

くわしいことは下記書籍にも述べられておりますので是非お読みください。

契約書の雛形もあり非常に参考になります。

定期借家契約のポイント

定期借家契約の難しさは定期借家契約を成立させるための要件にあります。

普通借家契約との違いは以下。

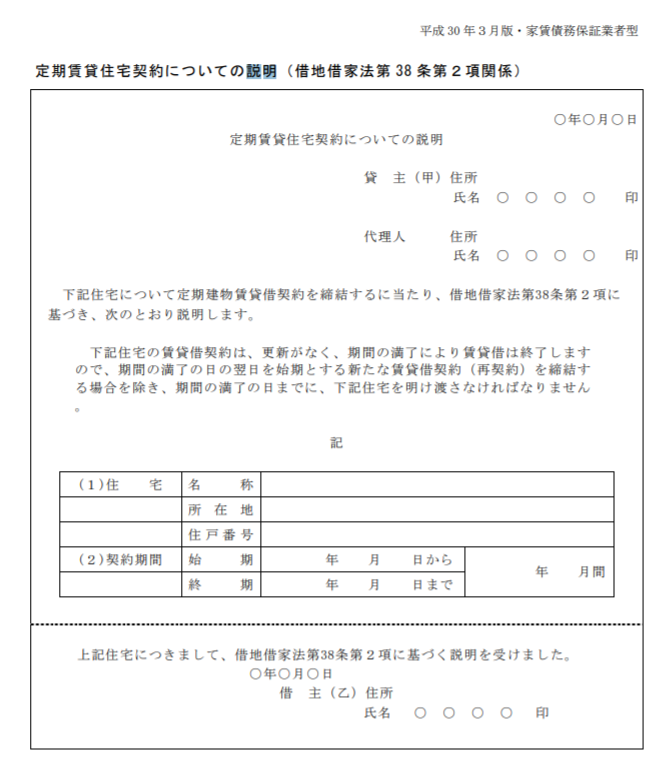

・契約書とは別紙に定期借家契約であることの説明書を用意

・説明書に基づいて説明、合意してから契約を結ぶ

・終了の告知は6か月前から1年前までのタイミングで行う(1年以上の契約の場合)

・再契約は更新ではなく、再度新しい契約を結ぶので1,2点目のポイントを厳守

・

・

・

・

つまり、普通借家契約書の文言を定期借家契約用に書き換えるだけではなく、

その意味を入居者さんがわかるように「別紙」で「事前」に説明する必要があるのです。

そしてこれを再契約ごとに行う必要があります。

この要件を満たさないと定期借家契約ではなくなってしまいます。

こうした厳しい要件、慎重にならざるを得ないプレッシャーがあるために不動産業者さんは扱いたがらないのです(責任が重大でクレームに発展しうるため)。

その他、更新料の代わりの再契約手数料をどうするか、終了告知をどのタイミングで出すかなど取り決める必要があり、不動産業者さんからすると煩わしいように感じるのでしょう。

ただ、逆に言うとこうした要件さえ満たす用意、手順さえ確立すれば普通借家契約とさして変わる手間はありません。

不動産業者さんを説得してでも定期借家契約にするメリットはあるかと思います。

自主管理で使った契約書

実は契約書の雛形は国土交通省のホームページに見本があります。

これをベースに自分の物件・入居者の情報を記入していけば基本的にはOKです。

定期借家契約のもう一つ大きなメリットの一つは賃料の固定ができることです。

普通借家契約の場合、周辺相場との乖離や事情がある場合に賃料の増減の交渉が行える権利があります。

しかし、定期借家契約の場合には「賃料改定特約の排除の適用除外」が行えます。

二重否定の文言で非常にわかりづらいですが、普通借家契約の場合は賃料改定の権利を行使させないような特約は無効(排除)になります。

なぜなら賃料改定の権利を行使させないことは入居者に不利なことであり、借地借家法では入居者に不利な特約は無効となるからです。

<賃料改定特約の排除の適用除外>

あ 普通借家(参考)賃料増減額請求権の強行法規性(前提)

不増額特約以外の賃料に関する特約によって

賃料増減額請求権を排除することはできない

※借地借家法32条1項

「この排除することができない」ことを適用しなくてもよい、というのが定期借家契約の特徴です。

ですので、定期借家契約書の特約に

「期間中は賃料の改定を行わない」

等と明記しておけば、入居者から賃料減額交渉されても、契約書の特約を根拠に断ることができます。

契約書と別紙で用意する定期借家契約についての説明書も国交省のホームページに雛形があります。

注意点として、定期借家契約の契約書と同じ書面に説明書を入れてはいけないということです。

定期借家契約では入居者の権利が普通借家契約ほどには保護されていないことを、入居者本人に周知させる必要があるため、契約書に紛れ込ませて合意を取り付けるといったことは許されません。

定期借家契約の性質を双方理解・合意したうえで、改めて定期借家契約の条件に基づいて契約するか否かを考える必要があるのです。

終了通知とは

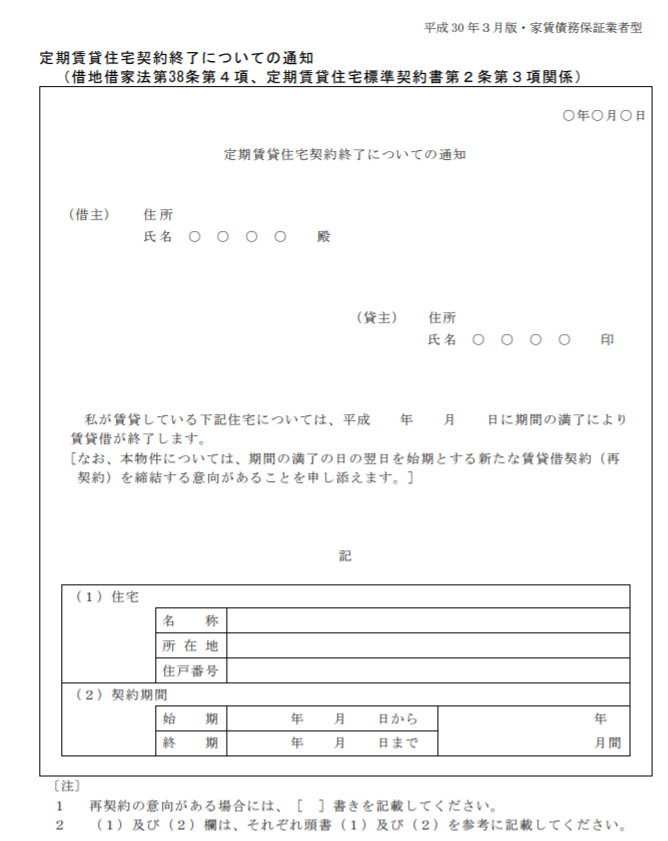

定期借家契約は終わりの定めのある契約形態ですが、契約が終了する旨を事前に通知する義務があります。

通知の期間は契約が終了する6か月前~1年前です。

それより後に通知した場合は、通知の6か月ごに終了となりますので、通知を忘れないようにする必要があります。

ただ、入居に問題のない場合は継続して入居、つまり再契約してもらうことになります。

上記画像にもあるように、再契約の際には終了通知書に

「期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(最契約)を締結する意向があることを申し添えます。」

と書いておけばOKです。

注意点ですが、定期借家契約書の中に再契約のことを書いてはいけません。

定期借家契約はあくまで契約期間が終了したら、そのまま契約が終了、つまり契約書の効力もなくなり、その次の契約のことを保証するものではないからです。

ここで申し添えているのは、あくまで意向ですので、何かを約束・保証するものではないことを注意してください。

再契約の際にも定期借家契約についての説明書、契約書を新たに取り交わします。

普通借家契約のように更新の通知のみで済むものではありませんのでここもご注意を。

まとめ

・定期借家契約は滞納・居座りのリスクを防止する策である

・扱いたがる不動産業者さんが少ないものの導入のメリットは大きい

・契約書と定期借家契約の説明書は別紙で用意し、先に説明をする

・再契約をする旨を終了通知に織り込む<br>

いかがだったでしょう々とポイントが多くて複雑そうですが、メリットが非常に大きいので、ぜひ定期借家契約の導入を検討してみてください。

定期借家契約を導入する流れが大きくなれば不動産業者さんも取り扱いの幅を広げ、さらに定期借家契約を導入しやすい環境が整うかもしれません。

コメント