配管経路を決め、溝を掘り、壁を貫通させて配管する

経緯や導入のメリットデメリットは以下の記事を参照してください。

竹ボイラ民泊に導入してみた【モキ製作所】

必要な道具、資材は以下の通りです。

・スコップ→溝堀り用

・パイプソーもしくは塩ビカッター→塩ビ管切断

・面取り機→切断した塩ビのバリを取る

・耐熱塩ビ管→20Aをたくさん、13Aを1mほど

・塩ビ管の継ぎ手→ソケット、チーズ、エルボを適宜、20A-13Aの異径ソケット、13A用の金属製の水栓エルボ

・竹ボイラへの接続継ぎ手→20Aの塩ビ製バルブソケット(水源1次側)、20Aの金属製ニップル(出湯2次側)、金属製20A水栓エルボ

・室内への引き込み管→15㎝×13Aの金属製ロングニップル

本記事では竹ボイラを使えるようにするための作業について説明します。

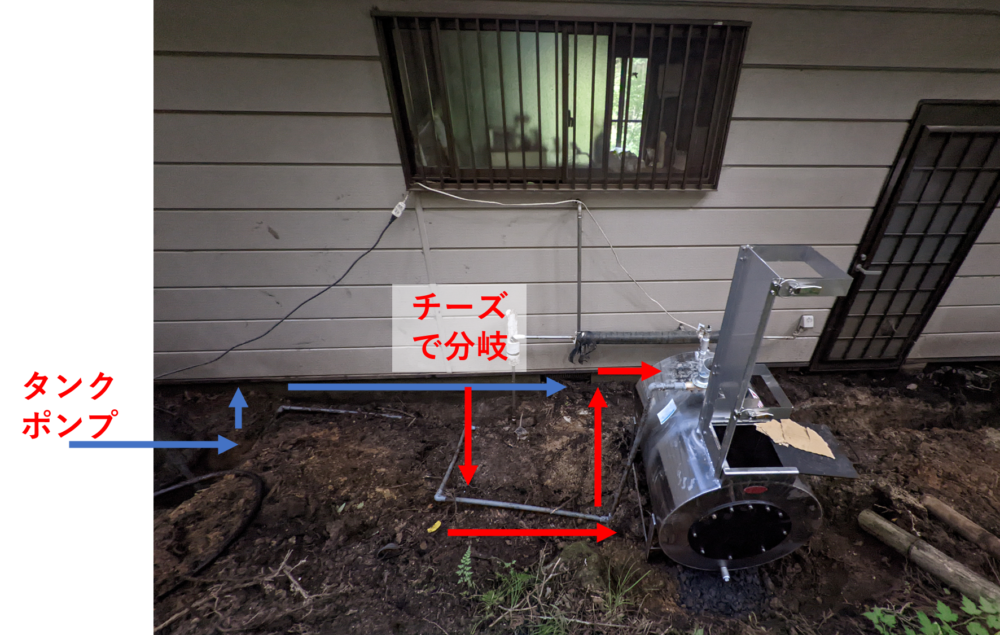

まずは配管経路を確認

竹ボイラとお湯を使う場所を結ぶラインを考えます。

今回は既存の給水配管があったので、それに沿う形で給湯管を転がすことにします。

基本的な考え方としては、配管が地面から露出する部分を少なくするようにします。

ボイラやタンクから伸びる配管はすぐに地面の下にもぐるよう垂直におろします。

地面下におろしたところから建物に向かって伸ばし、突き当たったところで建物に沿わせていきます。

この時、壁にびた付けすると配管作業や後々の分岐のための作業の際の取り回しが難しくなりますので、手や工具が入る程度の隙間を開けておきます。

室内で水やお湯を出す場所(キッチンや浴室)の真裏の外壁に穴をあけ、配管を貫通させます。

その外壁の穴の真下から配管が伸びていきますので、外壁に開ける穴から逆算して配管を垂直に立ち上げます。

配管の下げる位置(水源側)と立ち上がり(室内の出水側)を決め、その間は建物の形に添わせるような形で配管経路を決めます。

この際、室内への引き込み位置がわかるよう、壁に穴をあけておくとよいでしょう。

室内側の水栓位置を決め、水栓と配管の接続箇所にマーキングをし、外壁まで貫通する穴を開けます。

外径が13㎜もしくは20㎜の配管が貫通することを考えて穴をあけます。

ステップドリル(通称タケノコ)を使うとよいでしょう。

以下、配管時の注意点を説明します。

地中に障害物があったり溝堀りと配管が難しい場所は迂回しましょう。

また、クネクネと折れ曲がると分岐のための配管作業が増え、水漏れの原因になるので折れ曲がる箇所は少なくするように、かつ折れ曲がる場所どうしの距離は10㎝程度以上になるようにしましょう。

塩ビ管どうしを接続するためのソケットやエルボ、チーズといった接続には塩ビ糊を使用して塩ビ管を呑み込ませるようにします。

この時、接続箇所どうしの隙間の塩ビ管部分が短すぎると、後で分岐を増やしたり経路変更する際に呑み込み部分がなくなり接着できなくなってしまいます。

・塩ビ管の地上露出部分を少なく

・折れ曲がりや分岐は少なく

・接続部分どうしは近づけすぎない

・作業性や取り回しを考える

配管経路に沿って溝を掘る

配管経路を決めたらその経路に溝を掘っていきます。

体力的にこの工程が一番辛いです。

掘る深さですが、車が通る場所かどうかや真冬期の寒さによって変わります。

深ければ深いほど衝撃や耐寒性の観点からは安心できますが、その分掘る作業が大変になりますのでそのバランスをとる必要があります。

私の場合は、既設の水道管と排水桝にぶつからない深さに合わせました。

また、掘る幅ですが、スコップの幅より少し広いくらい(20-30㎝ほど)あると作業がしやすいです。

配管を転がして長さを決めた後、塩ビ管と接続具(ソケットなど)を接着するのですが、両手が入る隙間があったほうが良いです。

掘った土は配管した後に埋め戻すため、作業の邪魔にならない近場に積んでおきましょう。

配管を転がす

溝を掘り終えたら、実際に配管を転がして(置いて)みましょう。

基本的には、最初の経路の決定で決めたとおりに塩ビ管の長さを決め、塩ビカッターやパイプソーで塩ビを切っていきます。

切った塩ビの面は、バリ(ギザギザ)が出て、塩ビ糊の付きが悪くなるので面取りをするようにしましょう。

塩ビの延長はソケットで、折れ曲がりはエルボで、分岐はチーズで行っていきます。

塩ビや継ぎ手の内部に土が入り込まないように、端部は立ち上げておきましょう。

塩ビが過度に曲がってしまったり、浮き上がる場所がないように地中に転がせたらOKです。

続いて、竹ボイラへの接続を行います。

まずは給水(水源からくる方、1次側と呼びます)から繋ぎます。

竹ボイラの本体上部に銀色のキャップみたいなものがありますが、これは減圧弁と呼ばれるものです。

減圧弁はその名の通り、水圧を既定の圧力に落として内部に水を引きこむもので、本体の破損を防ぐために噛ませているそうです。

この減圧弁に入る部分の手前は自分で接続する必要があります。

減圧弁の入り口部分は20Aのめねじ状になっています。

この形状に合うように、20Aのバルブソケット(おねじ状のもの)をねじ込みます。

水漏れを防ぐためにシールテープを巻いています。

バルブソケット←20A塩ビ←エルボ←20A塩ビを地中から立ち上げる

というつなぎ方でつなぎます。

バルブソケット部分は接着剤ではなく締め込みによる接続なので、緩めれば外すことができますので、やり直しも可能です。

私は給水側は沢からの水をタンクに溜め、タンクから加圧ポンプに送り、ポンプから竹ボイラへ接続しました。

竹ボイラへ接続ができたら一度水を通してみて、もれなく竹ボイラへ通水できるか確認をしましょう。

(すべて配管してからテストすると、問題点がわかりづらくなるので、私は部分部分でテストします)

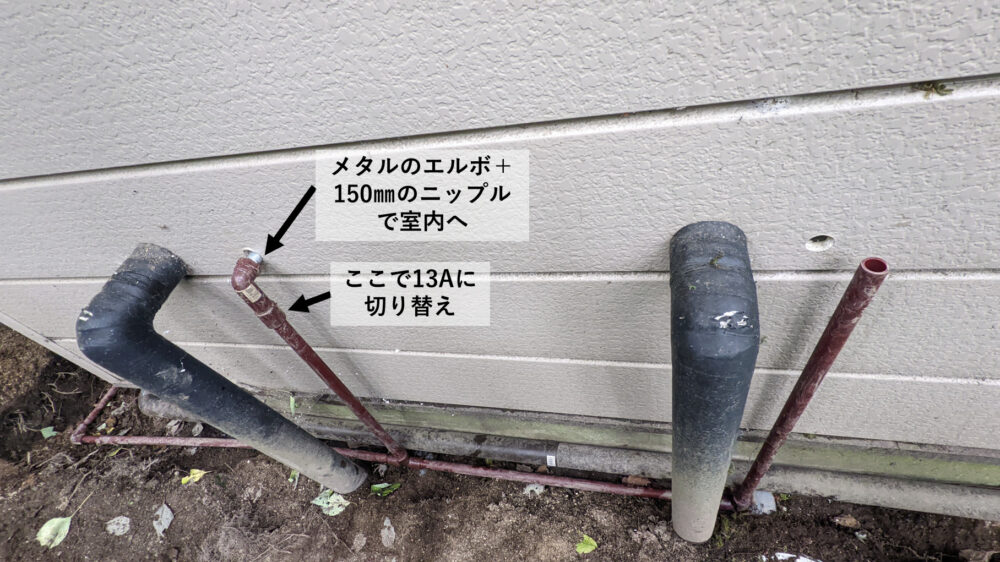

続いて、出湯側、二次側をつないでいきます。

二次側は20Aのメタルのめねじが伸びてますので、そこから先を配管していきます。

二次側は高温のお湯が流れるので、メタル製か耐熱の素材を使っていきます。

竹ボイラの出湯側→六角ニップル→メタルのエルボ→耐熱塩ビを地中へ下す

という具合で配管していきます。

あとは角度を調整しながら、先ほど転がした塩ビ管を接着してつなげていきます。

一般家庭の蛇口はだいたい13Aの接続になりますので、室内への引き込みの手前で20Aから13Aに切り替えます。

室内側にニップルがにょきっと伸びるようにすればOKです。

エルボを接着してからニップルをつなごうとすると、回しこむのが大変なので、エルボとニップルを接続してからエルボを配管に接着しましょう。

室内側では使用したい蛇口をニップルにつなぎこめば完了です。

通水確認

すべての配管が終わったら通水確認をして、水漏れがないか、蛇口から水がきちんと出るかを確認しましょう。

初めてお湯が末端まで行き届いたことを確認できた時は感動しますよ!

竹ボイラは出湯側に加圧する装置がないため、お湯が沸騰する圧力と竹ボイラの高さによる重力のみで水圧を出す形になります。

確認できた範囲では、2mくらいの高さまでは余裕でお湯が引けました。

沸騰の圧力が結構強いようです。

無事に通水したら露出配管を保温し、土を戻して埋め戻します。

保温に関してはまた別記事に書きたいと思います。

コメント