沢にバケツを沈めて、PE管を敷設、500L のタンクに貯めて、水を通しました

上水のない民泊物件

昨年10月に取得した福島県田村市の物件を民泊にすべく奔走中です。

囲炉裏があったり、庭(というか畑)が広くてとても素敵な物件なのですが、なんと水道がありません。

いや、水道はあるのですが水が通っていません。

前所有者が近くの沢からパイプの設置や水道管の引き込みをしてはいたのですが、地震やら詰まりやらで蛇口をひねっても水が出ないのです。

前所有者は上流300mほどのところから給水用の65×50のVUパイプを転がして、PE管(ポリエチレンパイプ)に接続、敷地の地中に埋設して水道へ、という流れで設置していました。

川を遡上していって取水していたと思われる場所にいくと、、、

外れたまま転がってる…

というわけで、新たに配管しなおす方向で考えます。

方針

まずは取水について考えます。

沢は幅が2mほどの溝に1m強の幅で水が蛇行しているような感じです。

沢そのものが敷地の境目になっており、だれのものというものではないと思われます。

行政区の区長に聞いてみるも「配管を転がすくらいなら黙ってやってよし(水甕を設置するレベルの場合は許可が必要)」とのことでしたので、簡単に撤去できるような設備で進めていきます。

水道屋さんに聞いたところ、本当は農業用の強化プラスチックのタンク、甕のようなものを設置することで、悪天候でも泥水にならないように取水するようですが、大掛かりなものは設置できません。

かといって、いきなりパイプを転がしても、簡単に動いてしまったり、砂利が入り込んでしまっては使い物になりません。

そこで、漬物用の蓋ができるプラスチックバケツに穴をあけて、これを取水フィルターにすることにしました。

どこにでもあるものですが、軽くて意外に丈夫だったのでこれで良しとします。

インパクトドライバーで細かい穴をたくさんあけて水を取り込みながら大きな砂利は入り込まないようにします。

さらに、PE管(ポリエチレンパイプ)につなげられるように23㎜の穴をあけて、おねじのPEコネクターとめねじのバルブソケットをねじ込んで固定します。

バケツの設置場所ですが、沢の途中に道が横切っている箇所があり、その道の下の沢は暗渠のようにコンクリートのトンネルになっています。

そのトンネルの出入り口部分はUの字型に固められていまして、トンネル口の脇が水の流れから外れたたまり場になっているのです。

沢の水が枯渇しない限りはPE管の接続部分まで水があり、そこからPE管を通っていくはずです。

どれくらい安定しているかはしばらく経過観察して確認します。

水の引き込み

順序的には逆転してますが、PE管を先に延ばし切ってから取水口に設置をしました。

PE管は120mの外形25㎜、内径21㎜のものを使用しました。

こういったパイプは束で巻かれた状態で開封します。

何も考えずに束をほどこうとすると、よじれたり折れ曲がったりして収拾がつかなくなります。

そのため、基本的には二人一組で、一人は束をくるくると縦回転させながらパイプを引き出し、もう一人が引き出されたパイプを引っ張って地面を通していきます。

私は一人で作業したため、仕方がないので先端を取水口近くに放り、束をくるくる回しながら後ろ向きに沢を下降していきました。

こうするとよじれずに束をとけるのですが、パイプを地面や障害物の上から置くことになるため、本来は良くないのですが、仕方ありません。

なんとか束を解いたら、取水口のセッティングをして水がパイプの中に入るようにします。

そしたら、取水口の逆側のパイプ先端を咥えてひたすら空気を吸い込みます。

パイプ内を水で満たすことでそれが呼び水となり、サイフォンの原理により水が出続けるはずです。

しかし、パイプは120mもあるので、吸い込みもかなり気合がいります。

ぜーぜー言いながら吸い込んでるとようやく水が出ました。

無事に取水口~パイプ先端まで水が通ったので、このパイプはいったん沢の方に逃がし、水をためるタンクを設置します。

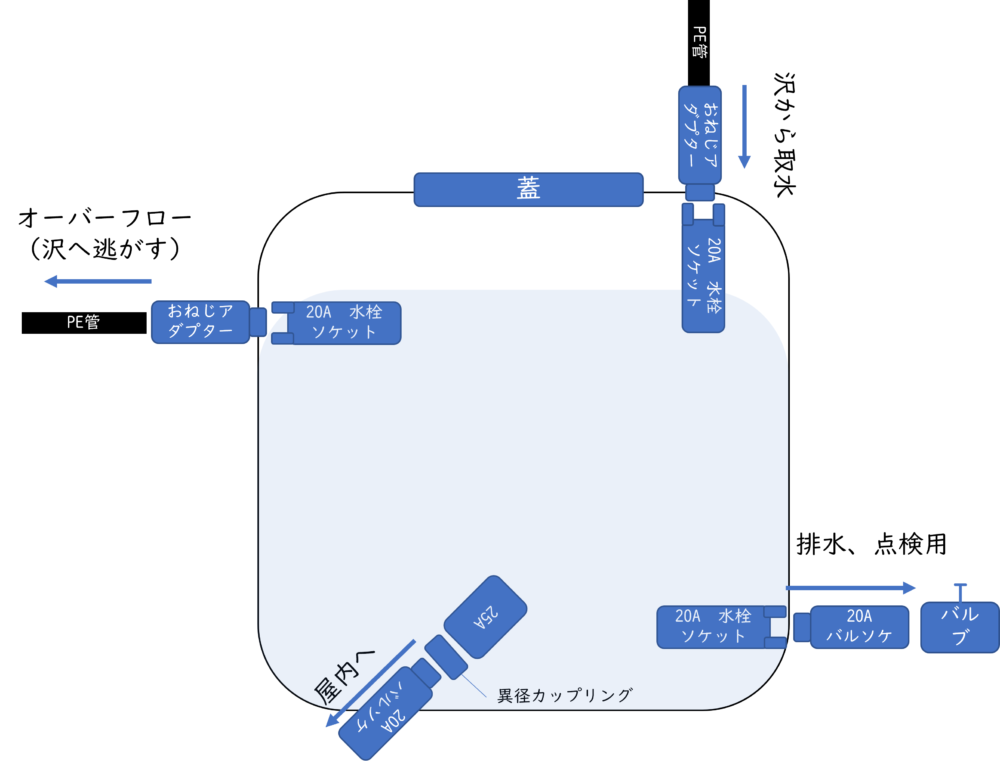

タンクの仮設置

個人の住宅で生活用水として使う分ですので、水を貯めるンクは500L のサイズを選びました。

高さ約88㎝、直径95㎝、重さ16㎏というサイズ感で、ギリギリ軽自動車で運ぶことができました。

初期状態ではタンク上部のねじ込み式の蓋、タンク下部に25Aのおねじとスクリューキャップしかありません。

自分で配管用の穴を加工する必要があります。

ホルソーでソケットのねじよりも大きく、ふちよりも小さい穴をあけてねじ込むことで配管を接続できるようにします。

各おねじにはシールテープを巻いたうえで閉めこみます。

タンクの下の方は外側と内側両方から回せるようにしないといけないため、ここだけ人に頼むか工夫が必要です。

配管の準備をしたらタンクを設置します。

とりあえず仮で組んでみて、うまくいかなったら修正する方針で行きます。

設置する場所は家の裏手、台所の裏にします。

既設の配管が転がっていると思われる付近に設置することで、配管の長さを短くします。

外壁からすぐのところに大きな岩が埋まっているようですので、泥をのけて岩の上にパレット(残置物)を敷きます。

パレットは頑丈な造りで、タンクの敷物にはおあつらえ向きです。

わずかに高さを出すことにして、重力による水圧で蛇口から水が出るようにします。

上の配管図の通りに設置した配管の部分にPE管、塩ビ20Aの配管をつないでいきます。

並行して、既設の配管を掘り返して、どのような配管だったかを確認していきます。

既設の配管の途中にはバルブがありますが、通水していないのでバルブ前後を目印に掘り返してみます。

掘り返すと全体像が分かるため、また新しい配管と混合してしまうと後のメンテナンス時に面倒なことになるため、古い配管は撤去します。

土が柔らかいためスコップで掘り返すことができましたが、硬い地面や面積が広い場合は重機の方が良いですね。

掘り返した配管は、途中で分岐しており、なぜかPE管がつながっていない方にバルブが組まれていました。

古い配管はいろいろと思い馳せることができるので面白いです。

古い配管をよけつつ、水道につながっているであろう配管を掘り当てます。

割れた配管部分から中をのぞくと、異物が詰まっているような気配はありませんので、単純に水が来ていなかったから水道が出なかったのだと思われます。

タンクから塩ビを伸ばし、途中にストレーナー(細かい汚れのフィルター)を噛ませて接続します。

この時点では仮組みですので、接着はせずに塩ビ配管同士ははめ込んであるだけです。

タンクを水で満たして、いざ配管に水を流し込みます。

キッチンへ延びる配管の分岐に点検口があったので恐る恐るそこを開けてみます。

ちゃんと水が出ました!

ポンプの高さと水の重さによる水圧でちゃんと水が回っています。

室内側で洗面所、浴室、トイレと通水確認をしてみると、それぞれ、かなり水圧は弱いですがちゃんと水が出ます。

どうやら途中の配管に水漏れもないようで、一安心。

ところが、一か所だけ水が出ないところがありました。

それがキッチンです。

キッチンの水栓はタンクから近く、しかも少し立ち上がって引き込まれているため、立ち上がり部分を超えるほどの水圧が出ていないと思われます。

タンクが低すぎということが原因で水圧が足りない。

対応としては2パターンです。

②電動ポンプで加圧する

①の「高いところに置く」ですが、原始的なものの電気不要でシンプルです。

マンションの屋上などにある貯水槽も、その重力で水圧を出すことで各戸に給水しています。

下層階では減圧弁を噛ませないといけないほど、重力は水圧を生み出してくれます。

ただ、タンクを高いところに置くにはそれなりの強度の架台と固定が必要です。

特に福島は自信が多いので、建物の近くの高いところに重量物を置くのは少し不安です。

もう一つ、②の「電動ポンプ」ですが、高さに関係なく水圧を出すことができるため、広く用いられています。

ただ、電源が必要なこと、メイニシャルコストとメンテナンスの手間がかかるのがネックです。

冬季は水を出しっぱなしにして凍結を防ぐつもりですが、その間もポンプを回し続けるのはいろいろ無駄な気がします。

というわけで、高いところに置くことで冬季の凍結防止に十分な水圧を確保しつつ、平常時の使用のためにポンプでそれなりの水圧を確保しようかと思います。

また進展があったらまとめます。

コメント