競売物件の資料(3点セット)は読み解き方を知っていれば問題なく入札の判断ができます。

この記事では私が実際に入札をした物件の3点セットを紹介して、読むときのポイントを紹介します。

前回の記事とかぶる部分はありますが、いくつか物件を見比べることもわかりますので、ぜひ参考になさってください。

3点セットの紹介はこちら。

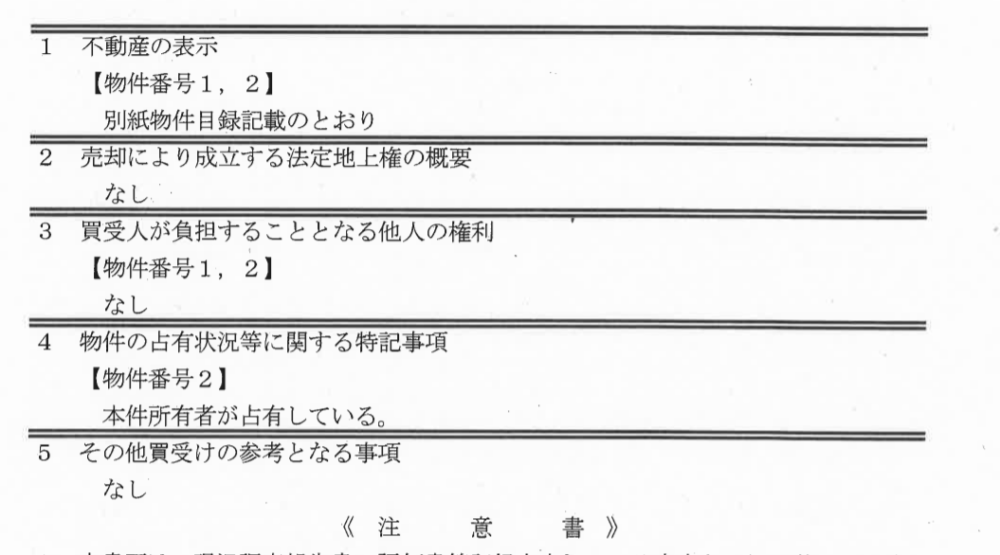

まず見るべき点は権利関係

まずは権利関係を見ます。

・所有権で、持分が1かどうか

・土地も付いてくるか(借地権でないか)

・目的外物件(競売にかかっていない不動産)が敷地内に含まれていないか

上記の基準を満たさないような物件はリスクが高く、自由に使えない可能性がありますので基本的にNGです。

この物件は土地+一戸建ての所有権ということでOKです。

良く使用借権として、親族が住んでいる(専有)している場合もありますが、交渉できるかどうかを判断する必要があります。

この物件は空き家で仙遊とのことなので、占有者を立ち退かせる必要はなさそうです。

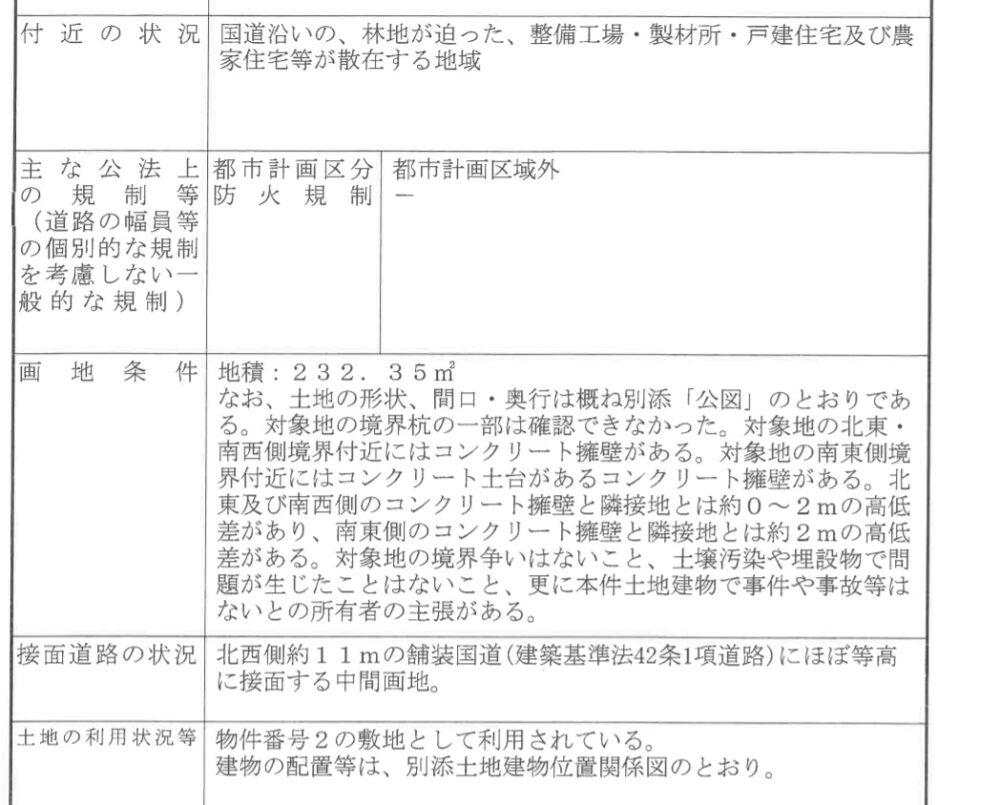

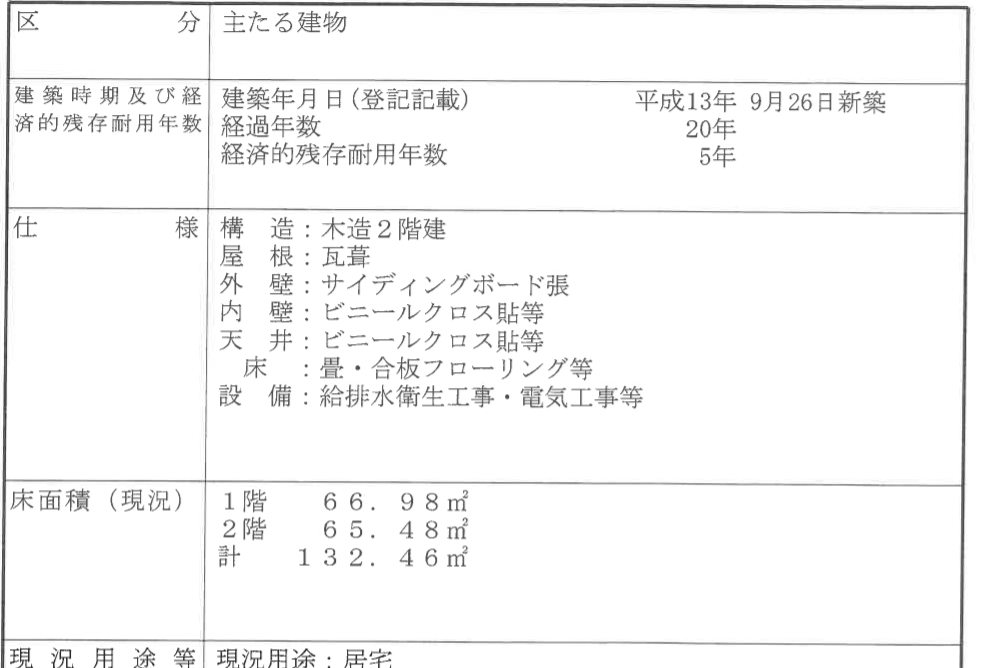

次に、物件のスペック、特に数字で推し量れる部分の評価をします。

・築年数

・地積と延べ床面積

・立地(都市計画法のうち、どこにあるか)

物件築年数と立地

権利関係をクリアした物件であれば、収益性、具体的には賃貸に出して需要がありそうか、売却できそうかを検討します。

築年数として、20~35年ほどの物件が私のねらい目の物件です。

新しい物件は人気が高く、落札額が高くなりやすい。

35年以上古い物件は維持修繕のコストが読めない、旧耐震(1981年5月以前)はリスクが高いと思われている。

ということで、築年数はまず見るべきポイントです。

次に広さを見ます。

広いほどいいと考えられがちですが、その分固定資産税が高くなったり、維持に手間がかかったりします。

さらに、家族の規模が縮小傾向にありますので広すぎる面積や多すぎる部屋数は考えものです。

ただし狭いよりは広いほうがもちろん良く、駅から離れていると駐車場二台分以上あった方が良いと考えます。

最後に立地、特に再建築の条件やインフラの観点から都市計画区域内なのか、市街化調整区域か否か、再建築が可能かどうかを検討します。

市街化調整区域は基本的に再建築が難しいです。(その分安く落札できます)

都市計画区域外であれば、制限は少ないものの需要も少なく、上下水道が整っていない場合が多いです。

都市計画区域外で、面積は丁度良い広さです。

接道も問題ありません(念のため自治体の都市計画課に再建築の可否は問い合わせます)。

建物についても、築年数、広さ、設備ともにねらい目の感じです。

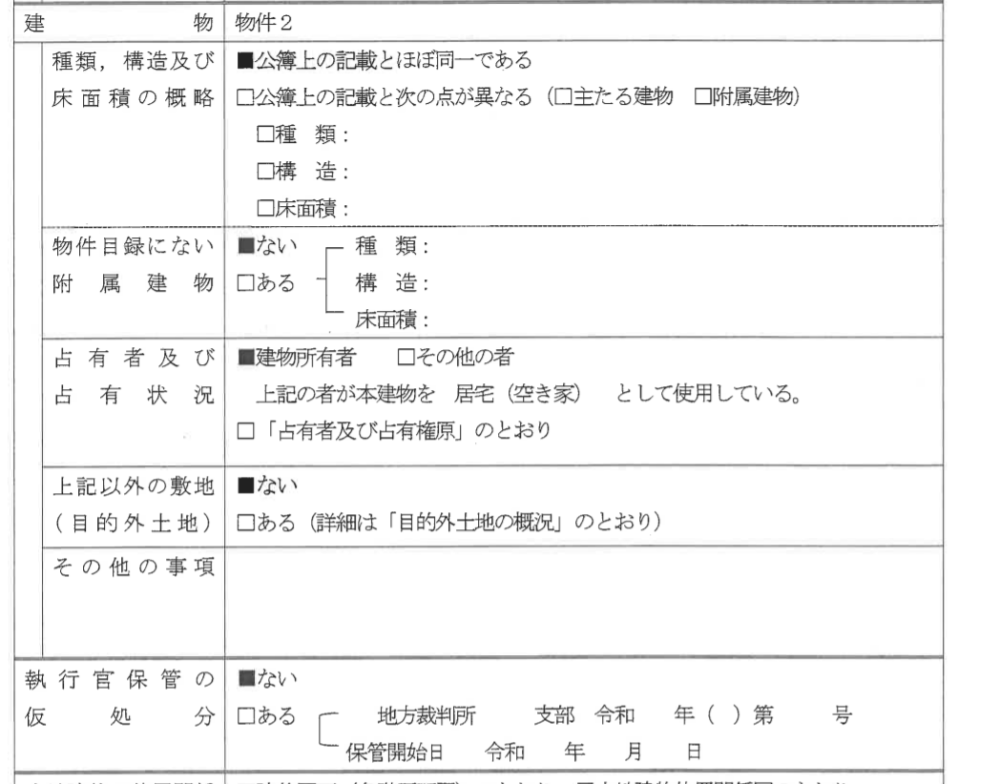

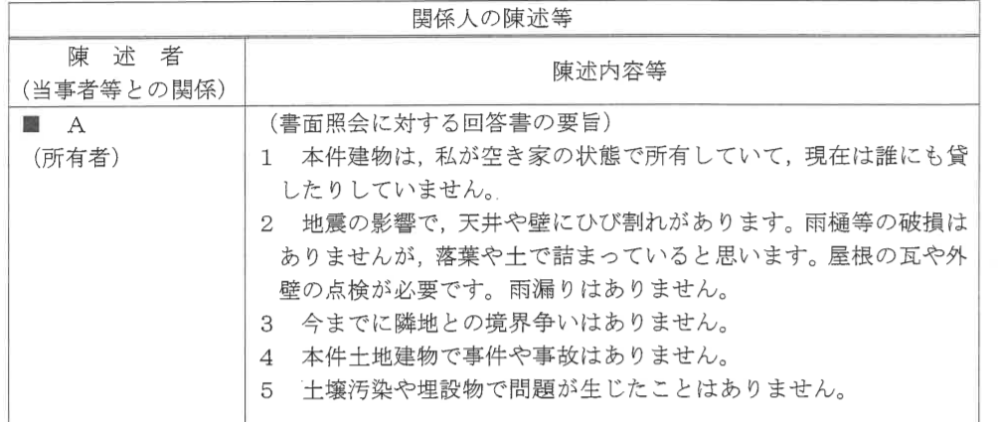

関係者の陳述は交渉のヒントが詰まっている

物件の基本スペック、立地や権利関係に問題がなければ物件の入札の候補になります。

次に見るべきは、落札できたとしてその物件を自分が使えるかどうかを検討します。

具体的には、占有関係と関係者の陳述、執行官の意見を見ます。

この物件は所有者が占有しているとのことで、親族の使用や賃貸借関係はありません。

陳述は、所有者の人柄、受け答えができそうな人か否か、住んでいる人しか知りえない情報は何かといったことを推測します。

この物件は空き家の状態で所有者が占有してます。

受け答えの内容も問題のないもので、物件の状態をきちんと述べていますのでこの物件についての交渉は問題なさそうです。

執行官の意見は基本的に中立な見方で書かれていますので、よく読みましょう。

ここでは所有者本人が述べなかったことでも執行官が気付いたことや情報をまとめて推測されることが書かれています。

この物件は傾きや大きな瑕疵はなさそうです。

写真と基準価格から入札額の決定をする

以上のチェックポイントで大きなNGがなければ物件の写真と周囲のマップから入札額を算定します。

この物件は動産が多少あるものの全体的に状態が良く、そのまま貸し出せそうです。

キッチンがビルトイン、お風呂がユニットバス、トイレがウォシュレットなど、最近の賃貸物件とそん色ない内容であれば高評価です。

ボロボロだったとしても、その修繕費に見合う収益が見込めれば問題ありません。

立地については周辺の利便施設までの距離や教育施設を一つの判断基準にします。

最終的には地域の不動産屋さんに問い合わせます。

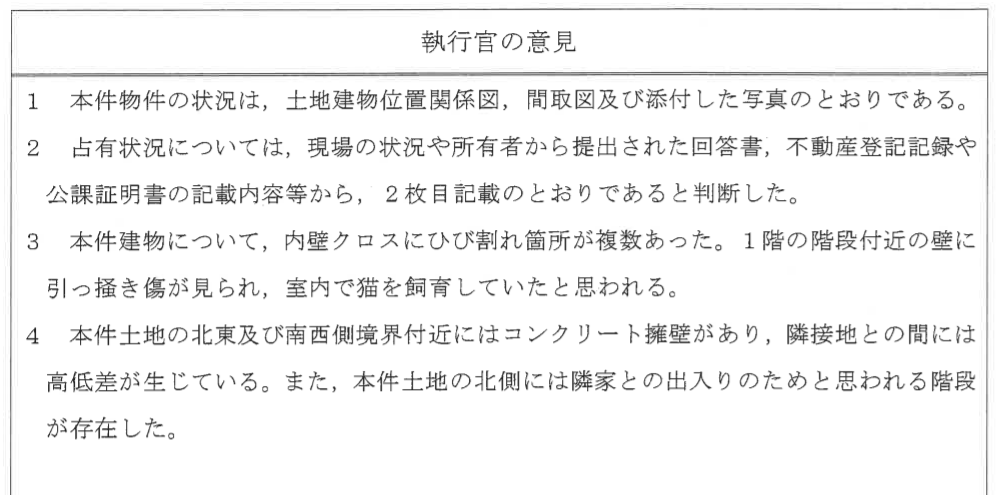

最後に基準価格を見ます。

この物件は上下水道の整備状況から市場修正が入っています。

自分でクリアできる点を理由に割り引かれていればラッキーです。

この物件は都市計画区域外で土地の値段が安いため非常に安価になっています。

例えば、賃貸に出して毎月6万円の家賃が取れるとしたら、

毎月6万円×12か月-管理費ー固定資産税=約65万円

利回りを20%、リフォーム費用を50万円とすると、

65万円/0.20 - 50万円=275万円

が入札価格の目安になります。

ただ、私の場合は、売却基準価格との乖離も一つの基準にします。

最近は落札額の高騰が目立ちます。経験的に基準価格の2倍程度が現実的な落札額になりそうです。

今回は売却基準価格が111万円で、入札候補額が275万円なので、

(111万円×2+275万円)/2=約248万円

ぐらいが落札可能性を見込んだ入札価格になります。

さてどうなることでしょう。

結果が出たらまたご報告します。

したらな!

コメント