自身の備忘録として、競売不動産の3点セット(物件目録、現況調査書、不動産評価書)に出てくる用語の意味を整理します。

物上保証人

登場頻度:レア

物上保証とは、銀行から融資を受ける際に、融資を受ける本人でない所有財産を担保とすることで、物上保証人とは、本人のために担保を提供する他者のことです。

例を出して説明すると、

「家を買いたくて銀行からお金を借りたいAさん」←債務者

「Aさんにお金を貸したいけど返す保証として担保が欲しい銀行」←債権者

「Aさんのお父さんは担保として自宅を保証にしてあげると申し出る」←物上保証人

つまり、物上保証人がいるケースでは、所有者と債務者が異なるということです。

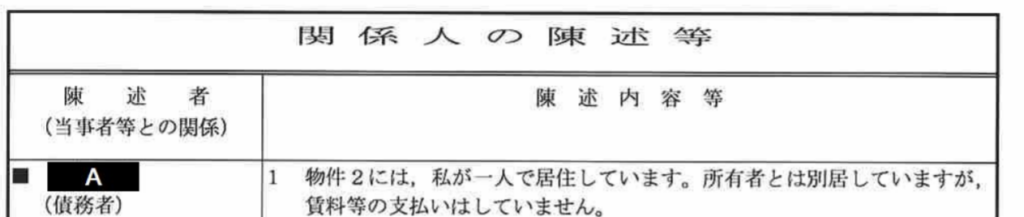

上の画像にある陳述のように、所有者と債務者が別人物であることが書かれています。

私は最初かなり混乱しました。

「え?物件の所有者は購入した物件を所有して、その物件を銀行の担保に入れてるんじゃないの?お金借りて所有してるけど債務は自分にないってそんな有利なことある?」

と、腑に落ちませんでした。

良くよく調べてみると、物上保証人は身内の借金やローンのために担保として家を出す、”お人よし”であることがわかりました。

ただし、物上保証人はいわゆる連帯保証人と違って、担保以上の請求は行われず、また物上”保証人”と名前はついていますが、実は法的には保証人ではなく、債権者からの要請に対して対抗する権利といったものはありません(というか、債権者は物上保証人に担保以上の要請ができず、それゆえ対抗する必要がない)。

物件の明け渡しについては、占有者と交渉し、別にいる所有者とは、基本的に交渉不要とのことです。

用悪水路

登場頻度:レア

用悪水路とは農業のための灌漑水や生活雑排水を流す水路のことです。

水路のカテゴリとして用水用と悪水用があり、イメージとしては上水道と下水道です。

つまり、用水はこれから使用するための水、悪水は使用後の水です。

用悪水路は用水路と悪水路が合わさったものです。

参考URL

建築基準法43条1項の但書き

登場頻度:レア

建築基準法43条1項の但書きとは、接道義務の取り決めの(建築基準法43条1項)の例外規定のことです。

通常は、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないですが、国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が(中略)建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない、ということです。

所有権留保

登場頻度:レア

所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。 売買契約中の特約により行われる、 非典型担保の一つです。

つまり、

所有権留保している→所有権は売主にある

所有権留保していない→所有権は買主に移転している

ということです。

地役権

登場頻度:中

地役権とは、他人の土地を自分の土地の使用のために利用する権利のことです。

たとえば、家の給湯器やソーラーパネル等の高額の設備は、その代金を分割し支払うことがあります。

この時に所有権留保されていると、分割代金をすべて支払うまでその設備は販売会社の所有になります。

分割代金の支払いが滞った際には、販売会社が設備を回収する場合があるということです。

したがって、競売にかかった物件の設備に所有権留保が設定されている場合は、買受人が残代金を肩代わりするか、さもなければその設備を回収される可能性があるということですので、注意しましょう。

代表的なものに、水路やガス管などが公道から、他人の土地、自分の土地という風に通っている場合に、他人の土地(の下)を利用しているということになりますが、この時、地役権が登場します。

似たようなものに地上権があります。

例えば、電線が自分の土地の上空を通っている時に、電力会社が自分の土地に地上権を設定している場合もあります。

地役権は自分の土地利用に関する権利(他人の土地を通って最終的に自分の土地での利用をしたい)、

地上権は他人の土地利用に関する権利(他人の土地の上空を使ってるだけ)です。

参考URL

ややこしいですね(-_-;)

2項道路

搭乗頻度:高

2項道路とは、幅が4m未満の道で、建築基準法(1950年)以前から道と建物が存在していて、特定行政庁(知事)が認めた、道路とみなせる道のことです。

つまり、道路というには狭いけど、道路としてみなしてOKという道のことです。

道路と道という二つの言葉を使っていますが、道は通れる空間、道路は道の中でも建築基準法の基準を満たしものといえます。

道路についての情報は超重要です。

なぜなら、再建築の可否に直結するからです。

建築基準法の基準を満たさないと建物を建ててはいけません。

再建築の可否にかかわる道路の主な基準としては、

・建物の敷地が道路に2m以上接している

・接している道路が幅4m以上

です。

何方の基準も道路でないといけないため、建築基準法の基準を満たさない道に接していたとしても再建築NGとなります。

しかし、2項道路は建築基準法の基準を満たさなくても、道路とみなすことになるので、接道と幅員の条件をクリアすれば再建築OKとなる場合があるということです。

ただし、2項道路の特殊ルールで、

「2項道路の中心線から両側2mを道路とする」

「2項道路の片側が水路や崖などの場合は、反対側4mを道路とする」

というものがあります。

そして、道路上には居住用建築物は建ててはいけません(交番や公共歩道、地下建造物はOK)。

この2つのルールにより、2項道路ではセットバックが求められる場合が出てくるということになりますので、注意してください。

破産管財人

登場頻度:高

破産管財人とは、破産した元所有者に代わってその財産をスムーズに換金・分配処理をする代理人です。

一般的に裁判所が任命した弁護士が破産管財人になるようです。

破産管財人の役目上、宅建業の免許がなくとも不動産の売買手続きが行えます。

破産管財人は中立の立場ですので、法律上問題がなければ物件の引き渡しに協力的とのことです。

今後も用語が溜まったらまとめますね♪

コメント