リスクと強制執行を避けるよう相手に選択肢を与えて良い関係を築こう

競売では占有者、つまり物件に人が住んでいることがままあります。

落札者としては物件を自己使用なり賃貸に出すなりして使用したい思惑があるため、落札して残代金を納付した後は物件を自由に使えるよう占有を解除する必要があります。

本記事では、占有解除について4つのパターンを紹介します。

パターン① 空き家+残置物あり

ある意味、このパターンが一番厄介です。

というのも、競売で落札して所有権が移転するのは不動産に限られ、物件内の動産(車や家財)は元の所有者のものだからです。

パターン①は元所有者と連絡がつくかどうかにより取るべき行動が変わります。

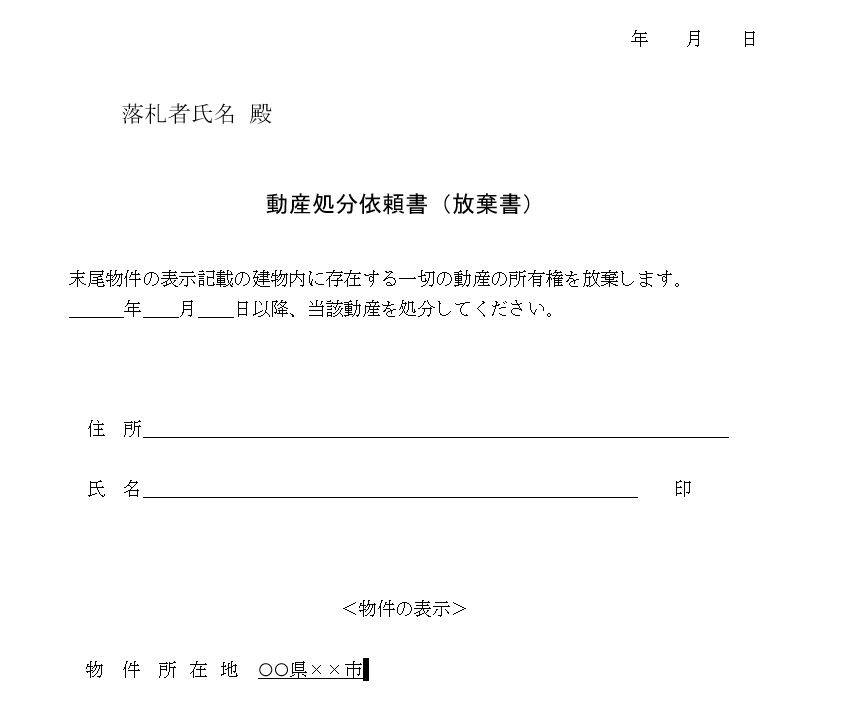

・所有者に連絡がつく→「残置物の所有権を放棄し、自由に処分して構わない」旨の念書を交わす

・所有者に連絡がつかない→裁判所の執行官による強制執行

まず、所有者に連絡がつく場合です。

残代金納付手続きの際、物件来歴を閲覧することができます。

(詳しくは↓の記事)

来歴には元所有者の住民票や書類のやり取りの軌跡が追え、そこから住所が読み取れます。

その住所に現在も住んでいる場合、その住所宛に書面を送付すれば連絡が取れます。

もちろん、向こうからの返信がない場合もありますが、元所有者からしても手放した物件で書類が送られ続けることは気分が良くないはずです。

そのため、念書を交わせばこれ以降やり取りは発生しないことを明示してあげれば安心して返信がもらえる確率も上がるでしょう、

念書の文面例としては以下。

契約書のように細かい条項は不要ですので、こちらが何を求めていて、相手は何をすればよいのかがわかりやすい書面を作成しましょう。

詳しい書面例は以下の本にまとまっています。

いきなり内容証明郵便で送ると、相手も構えてしまいますので、最初は書留などの追跡可能な形で送り、返信がない場合に内容証明郵便等を利用するのが良いです。

本人限定郵便は元所有者本人が郵便局に出向いたりと手間をかけさせるのでお勧めしません。

ポスト投函や家の人も受け取れる形の方がお互い負担が少ないと思います。

念書が得られたら物件内の残置物は自由に処分できます。自分で運び出すなり、業者さんにお願いをするなりして物件を奇麗にしましょう。

元所有者と連絡がつかない場合。強制執行をすることになります。

強制執行は裁判所の執行官立会いのもと、残置物として何があるか、どんな状態でいくらの価格があるのかを記録しつつ、物件内の動産を運び出す手続きです。

記録された価格を基に動産の競売のようなものをして、落札者がその動産を引き受けて改めて処分する、という流れになります。

費用としては予納金として7~8万円を裁判所に納め、動産の量に応じた実費(人件費、保管料など)について不足分を支払います。

強制執行により、元所有者、新所有者の間に第三者(執行官)が介在し、残置物の価値を客観的に決めて両者にとって公平中立に残置物の扱いを決めることができる、というわけです。

そうしないと、落札者あるいは元所有者の一方的な主張で、「残置物には価値がない、だから処分した」、「残置物は非常に価値あるものだった、だから損害賠償をしろ」といった争いに発展する可能性があります。

だから、強制執行が必要だったんですね。

しかし、強制執行は法的な物件明渡方法ではあるものの、時間と手間、コストが非常にかかるため、最終手段として認識しておく方が良いです。

また、残置物がゴミしかない、量がほとんどない、そしてこのことが3点セットの写真という形で立証できるというような場合では、損害賠償請求のリスクよりも素早く占有解除するメリットを優先して、念書を取らないまま物件内を奇麗にしてしまうこともあるようです。

元所有者が何らの主張をしない場合は問題になりようもないため、それでよしとするパターンもあるということです。

もちろん強制執行という正式な手続きを踏まえた方が安全であることは言うまでもありません。

パターン② 空き家+残置物なし

残置物のない空き家の場合、玄関の鍵さえ開けてしまえば残置物に悩まされることはありません。

しかし、残置物が本当にどこにもないかどうか、これも落札者だけで主張してもその主張を支持する根拠がないことになってしまいます。

基本的にはパターン①のように元所有者に念書を取る、連絡がつかない場合は強制執行ということになります。

諸々のリスクが呑み込めるのであれば、鍵をかぎ屋に開錠してもらい物件内に立ち入るケースもあるようです。

パターン③ 占有者あり+立退き

占有者がいる場合、物件内の動産のことは占有者との交渉になります。

立退いて欲しい場合は引っ越しをしてもらうことになりますが、話の分かる占有者であれば通常の引っ越しのように荷物をすべて引き上げてもらえます。

しかし、差し押さえを受けてしまうような状況では引っ越し費用を捻出できない場合も多々あり、その場合はこちらがいくらか負担をするようなケースもあります。

上述した強制執行のコストと引っ越し代の負担コストを勘案して交渉するとよいでしょう。

ただし、最初から「お金を負担します」というスタンスを明らかにするといくらでも吹っ掛けてくる可能性もありますので、極力「普通の引っ越し」と同じで引っ越す人の負担と責任で荷物を引き上げる方向で交渉しましょう。

また、今住んでいる占有者には所有権がもうない、つまりは不法占拠に当たる旨を主張して、「いついつまでに引っ越さないと損害金が発生する、ただし引っ越しをちゃんとしてくれて残置物も残さないのであれば損害金を請求しない」、「残置物はこちらの負担で処分するので、いついつまでに引っ越してくれ」といった駆け引きもできます。

いずれにせよ、礼儀正しく、かつお金は軽々には出さないという姿勢で交渉に臨みましょう。

不安なのはむしろ元所有者側ですので、相手の気持ちを斟酌しながら柔軟に対応するようにしましょう。

もしも交渉に応じず、それでも立退かせる場合はこれまた強制執行ということになります。

占有者がいる場合はさらに費用と精神的タフさが必要になりますので、できるだけ避けた方が良いでしょう。

パターン④ 占有者あり+立退かない

競売物件で賃貸収益を狙う場合は占有者を立退かせず、そのまま賃貸借契約を結んで賃借人として住んでもらう方法もあります。

実はこのパターンは占有者も生活拠点を変える必要がない、落札者もリフォームや客付けの必要がない、ということで双方にメリットがあります。

ただし、賃借料を支払えるような人はそもそも物件を差し押さえられないわけですので、賃貸借契約をそのまま結んでくれるような場合はレアです。

親族が住んでおり、差し押さえられた元所有者は経済的に困窮しているがその親族は賃貸借契約を結べるような状況の場合、自治体からの家賃補助が出る(生活保護、障害年金など)ような場合であれば可能性はあります。

交渉の際には相手に選択を挿せるようこちらから選択肢を出すようにしましょう。

「いついつまでに立退いて頂けますか?もしくは条件次第では賃貸借契約を結んでいただいてこのまま住み続けて頂くことも検討できます。」

賃貸借契約に至らなくても、立退くことは相手の意思で選んだ形になるので、スムーズな引っ越しにつながりやすいです。

立退きも賃貸借契約契約も呑めない場合は強制執行になります。

何度も書きますが、強制執行は手間、コスト、時間、精神的負担のかかる方法ですので、できるだけ強制執行にならないよう立ち回りましょう。

・占有者無し→念書を交わすか強制執行

・占有者有り→立ち退かせるか賃貸借契約に持っていく

・強制執行は最終手段と心得る

コメント